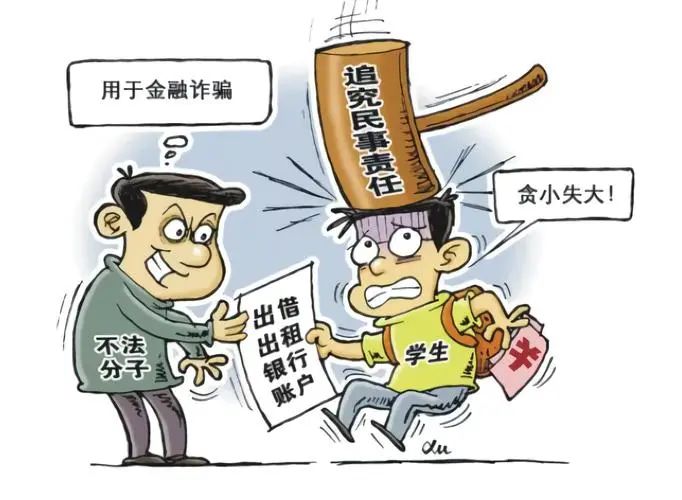

幫人辦幾張銀行卡、電話卡,或把微信、支付寶、網銀賬號提供給他人收錢,每天就能輕松得“好處費”,看似生財有道,實則邁進了犯罪的深淵。這不,今天案例的主人公就是出租了自己的銀行卡,結果錢沒掙多少,反而“掙”了7個月刑期,真是賠了夫人又折兵。

案情簡介

2019年夏天,李某在劉某的勸說下,將自己的中國銀行卡1張及新辦理的中信銀行卡1張(均綁定新手機號碼、密碼器、開通網上銀行)出借給劉某,獲得報酬300元。

2021年11月,李某因缺錢,在明知劉某從事收售銀行卡進行犯罪活動的情況下,以每張1000元的價格向其出售兩張銀行卡(中國郵政儲蓄銀行卡1張、中國建設銀行卡1張,均綁定新手機號碼、密碼器、開通網上銀行),獲得報酬2000元。

后經公安機關調查發現,李某的中國郵政儲蓄銀行卡、中國建設銀行卡、中信銀行卡3張銀行卡在2020-2021年期間貸方共計資金流水140萬元,其中蘇某被詐騙的3萬余元被轉入李某建設銀行卡又轉出,王某被詐騙的5萬余元被轉入李某郵政儲蓄銀行卡又轉出。

法院判決

定襄縣人民法院經審理認為:被告人李某明知他人利用信息網絡實施犯罪,而為其犯罪提供支付結算幫助,情節嚴重,犯罪事實清楚,證據確實充分,其行為已構成幫助信息網絡犯罪活動罪。被告人李某自愿認罪認罰,并積極退贓,依法酌情從輕處罰,結合被告人李某犯罪的事實、性質、情節及對社會危害程度和悔罪表現,依法以幫助信息網絡犯罪活動罪判處李某有期徒刑七個月,并處罰金人民幣3000元,違法所得人民幣2300元,依法予以沒收,上繳國庫。

法官說法

日常生活中,幫信罪最常見的形式就是幫助犯罪團伙非法買賣手機卡、銀行卡,然后提供轉賬、提取現金等服務。相較于個人賬戶,企業對公賬戶轉賬數額大、限制少,更是成為詐騙分子眼里的“香餑餑”。因此,公眾在面對網絡廣告時,應仔細甄別,切勿被高額傭金沖昏頭腦,隨便出租、買賣個人賬戶、對公賬戶或微信、支付寶等支付賬戶,同時要注意提升個人信息保護意識,妥善保管好自己的身份證、銀行卡、手機卡,一旦丟失要立即掛失,對于廢棄不用的應及時辦理注銷業務。“幫信”即“幫兇”,千萬不要因一時大意或貪圖蠅頭小利成為詐騙分子的幫兇。

法條鏈接

《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二 明知他人利用信息網絡實施犯罪,為其犯罪提供互聯網接入、服務器托管、網絡存儲、通訊傳輸等技術支持,或者提供廣告推廣、支付結算等幫助,情節嚴重的,處三年以下有限徒刑或者拘役,并處或者單處罰金。

單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責人的主管人員和其他直接責任人員,依照第一款的規定處罰。

有前兩款行為,同時構成其他犯罪的,依照處罰較重的規定定罪處罰。

(責任編輯:蔡文斌)