面對嚴峻復雜的全球疫情和國內外經濟形勢,“讓經濟盡快重回正軌”已成為社會各界的共同心聲。帶著全國人民的熱切期許,來自各條戰線的代表委員于2020年5月下旬從四面八方齊聚首都北京,建言獻策,共商國是。

恰逢特殊的歷史關口和時間節點,作為國民經濟支柱產業之一的汽車行業,當仁不讓地成為今年兩會各方高度關注的熱門領域。而汽車界的代表委員也聚焦產業發展集思廣益,拿出了一份份沉甸甸、經過深思熟慮的議案提案。

王鳳英代表

其中,連續3屆當選全國人大代表、被譽為“鐵娘子”的長城汽車總裁王鳳英,今年已是第13次參會。基于幾十年的行業實踐和深入調研,有備而來的她,一口氣提交了5份有關汽車產業發展的議案。

這5項議案涵蓋廣泛、內容豐富,從小型電動車到氫能產業,從汽車消費數據平臺到車檢智能化,再至中國汽車“走出去”,都進行了深度觀察剖析,并逐一提出令人信服的解決方案。她的建議看法,可概括為5個字——“小”“氫”“出”“證”“檢”。

先說“小”。百姓出行無小事,設身處地解民憂。針對大城市交通擁堵、停車用地緊張的難題,王鳳英代表認為,應當破除認知誤區,鼓勵小型電動車發展。

王鳳英代表認為應當鼓勵小型電動車發展

她的這條建議令人耳目一新,眾所周知,目前國內新能源汽車產業無不將追求“大型化、高里程”作為發展重點,但據《2018年中國城市通勤研究報告》調查顯示,國內大多數城鎮居民的日常通勤距離為30至60公里。

而眼下,續航400公里甚至700公里卻成為業界標配,遠遠超過居民日常出行需求,再加上車身尺寸越來越大、成本居高不下,不僅阻礙了市場推廣,還造成資源、能源浪費,使得城市“出行難”“泊車難”問題愈發嚴重。

有鑒于此,王鳳英代表建議從確立產品標準、制定新補貼標準、給予稅費優惠、加強電池回收4方面入手,助力小型電動車發展。

士別三日,當刮目相待。正如她所講,新一代小型電動車“已非當年吳下阿蒙”,在輕量化、智能化、安全性,以及整車設計、續航里程、使用材料、制作工藝等方面都有了顯著提升,早不是“低質廉價、粗制濫造”的代名詞。

鼓勵發展小型電動車既有利于釋放消費潛力、擴大居民消費,滿足人民日益增長的美好生活需要,也有助于增強國家能源安全,加快實現節能減排戰略目標。以“小電車”推動“大產業”,王鳳英代表的這項建議值得點贊。

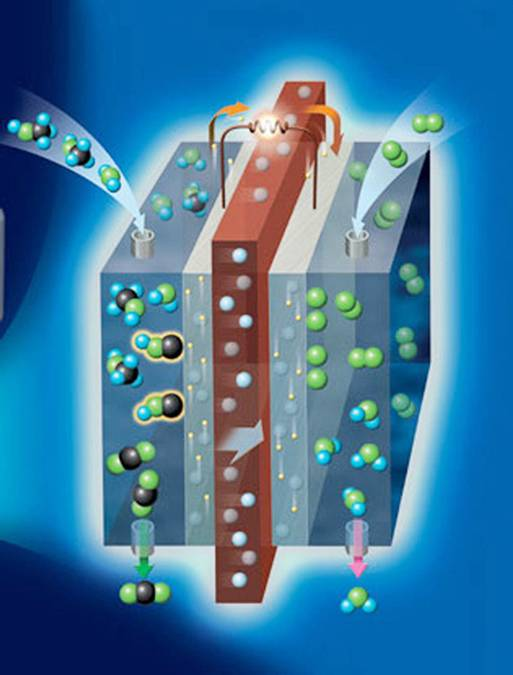

氫燃料電池汽車市場前景廣闊

再說“氫”,顧名思義,指利用可再生能源電解水制氫和氫燃料電池發電,推動我國氫能汽車產業“更上一層樓”。

據國內外相關機構預測,未來10年,中國氫燃料電池汽車保有量將從2020年的1萬輛猛增至2030年的100萬輛,屆時全球燃料電池汽車總保有量將達到1000萬至1500萬輛,市場前景十分廣闊。但與歐美發達國家相比,我國在氫能技術、基礎設施建設、產業鏈集群配套等多個方面“短板”明顯。

比如,國內氫燃料電池的催化劑、隔膜、碳紙、空壓機、氫氣循環泵仍需進口,燃料電池電堆及系統的可靠性、耐久性也和國際先進水平存在差距。此外,產業規模小、供應鏈失調、相關法規不完善,同樣嚴重制約著我國氫能乃至燃料電池汽車產業的可持續發展。

正因為對上述問題洞若觀火,王鳳英代表才會深感憂慮,呼吁大力推動氫能產業持續健康發展,促進能源和動力轉型升級。她建議“上下聯動、多方協同”——既做好頂層設計,由政府引導加大科研投入、完善標準法規、制定長期政策,也要借力民間,引進社會資本,推動形成大規模產業集群和穩定、便利、低成本的氫能供應體系。

氫燃料電池是未來清潔能源的重要發展方向

可見,王鳳英代表的著眼點始終放在“氫能產業大規模商業化”這個核心問題上。她反復強調發展氫能產業需要耐心,不贊成在科研水平滯后、核心材料和關鍵部件依賴進口的情況下過快拓展終端應用市場,以免陷入“產業鏈利潤外流、技術受制于人”的被動境地。

接下來說“出”。人們常用“閉門造車”來批評關起門來搞建設,中國的汽車工業要想進一步發展壯大,“走出去”是一條必由之路。

目前,中國汽車的全球化圖景已鋪展開來,其中既有機遇、利好,也充滿了風險和挑戰。作為深耕海外市場多年、久經風雨洗禮的“行業老兵”,王鳳英代表對此有著切身體會。

她認為,中國汽車工業軟硬件基礎逐步完善,年產銷超2000萬輛,已傲然屹立于汽車大國之林。同時,“一帶一路”建設又為中國汽車“走出去”開辟了新天地。

數據顯示,目前“一帶一路”沿線市場占到中國整車出口總量“半壁江山”,非洲新車銷量年均增速達20%左右,俄羅斯、南美等新興市場更是成長空間廣闊、消費潛力巨大。這些都是中國汽車“走出去”千載難逢的機遇。

等待裝船出口的國產汽車

但王鳳英代表也清醒地看到,中國汽車工業“大而不強”的結構性問題尚未得到根本解決,中國汽車“走出去”仍面臨諸多困難。

雖然中國汽車產銷量連續多年蟬聯全球第一,出口量也突破百萬大關(2019年占總銷量的3.97%,較2015年提高約1個百分點),但與世界上其他汽車生產大國相比,出口占比仍明顯偏低——德、韓、英、意均超過65%,日本為49.3%,美國22.3%,就連印度都達到17.5%。

她表示,中國汽車出口規模小、效益低,單價比歐盟低1萬美元,仍靠“低價換市場”作為拓展海外的主要手段,加上缺少戰略指引、布局不完善、售后跟不上,導致過去10年間中國汽車出口競爭力一直在低水平徘徊。

俗話說得好,酒香也怕巷子深。王鳳英代表認為,由于忽視品牌塑造,過分看重短期貿易帶來的“眼前利益”,中國汽車產業始終沒能形成叫得響的世界級品牌。這不僅拉低了中國汽車的出口溢價率,也削弱了中國車企的海外市場話語權、競爭力及抗風險能力。

談到風險,她深有感觸地說,近年來起伏動蕩的國際局勢、尚在全球蔓延的疫情,給中國汽車“走出去”設置了一道道“攔路虎”“絆腳石”,其中主要的不利因素包括:匯率問題、融資困難、全球經濟低迷、地緣格局演變、貿易保護主義抬頭、法律合規風險,等等。

汽車自動化生產線

有鑒于此,王鳳英代表提出6條針對性建議——制定“走出去”國家戰略,推動汽車強國建設;引導新能源車加大出口;加強品牌培育,提升中國汽車知名度和影響力;政府牽頭搭建“一帶一路”綜合服務平臺,為本土車企出海“保駕護航”;優化跨境金融政策支持,幫助車企規避匯率風險、減少損失;建立健全境外風險評估、防范和應急體系,幫助車企應對各種貿易爭端。

如果說前3項議案基于宏觀戰略視角、側重產業大布局的話,那么王鳳英代表的后2項建議則可謂“小而精”,聚焦點明顯下沉、后移,放到了“辦車證”“車輛年檢”等看似不起眼的微觀問題上。

然而,恰恰是這些“細枝末節”的粗放式管理長期困擾著車企和廣大消費者,并積累了不少矛盾和問題。

例如,在電商、移動支付、社交、搜索等互聯網應用領域,以及5G、人工智能、大數據、物聯網、云計算為代表的新一代信息技術創新方面,我國都具備明顯優勢,但迄今為止,已沿用10多年、易損壞丟失和被仿冒偽造的紙質隨車證書仍是我國汽車消費的主流環節,讓企業和消費者叫苦不迭。

“辦證難”可借助電子化、信息化、智能化手段予以破解

王鳳英代表算了一筆賬——2019年我國汽車銷量實現2576萬輛,以每輛車的合格證、一致性證書、環保標識2元估算,每年僅紙張成本就要5152萬元,加之各環節需配套設備、安排人員等,相關成本會更高。

另外她認為,由于紙質防偽標識易遭仿制、辦證流程復雜漫長,不僅造成消費者等待時間過長,還會給犯罪分子以可乘之機,引發質押套取貸款、違規注冊登記等違法現象。

與辦證問題類似,王鳳英代表又針對如何推動機動車檢測改革,發表了自己的意見。她援引公安部統計數據,指出2019年我國機動車保有量已達3.48億輛,其中私家車2.07億輛,近5年年均增長1966萬輛。同時二手車交易市場日益活躍,2019年全國公安交管部門共辦理機動車轉移登記業務2574萬筆。

這些新情況,使得對機動車檢測的需求激增,原本就存在的“車檢難”問題進一步加劇。公開資料顯示,目前我國機動車監測站約1.2萬個,平均每個監測站服務約2萬輛車,工作負擔是西方發達國家的4至7倍。

由于車檢自動化程度較低,整個過程最快也得40分鐘左右,造成一些地方的車主需要排長隊才能輪上。而且,許多檢測環節由于人工因素介入,埋下了損壞車輛、操作不透明、數據易被涂改、出具虛假檢測結果等隱患。

“車檢”電子化利國利民

王鳳英代表認為,無論“辦證難”還是“車檢難”,都可借助電子化、信息化、智能化手段予以破解。

她提出,打通電子化流程、搭建大數據平臺、采取多證合一并改用二維碼,靠這“三板斧”不僅能有效解決“辦證難”,還可推動我國汽車產業流通環節的轉型升級。而加快建立機動車智能檢測體系,則對緩解車檢供需矛盾、提升民眾幸福感和打造安全、環保、節能的用車環境不無裨益。

(責任編輯:盧相汀)