歷經(jīng)3個多月的關(guān)注和討論,9月15日,國家文物局為位于青海果洛州瑪多縣卓讓村扎陵湖北岸的石刻作出結(jié)論:經(jīng)審慎研究,認(rèn)定為秦代石刻,定名為“尕日塘秦刻石”。

這是我國目前已知唯一存于原址且海拔最高的秦代刻石。

“國家文物局始終堅持以科學(xué)、客觀的態(tài)度來看待考古新發(fā)現(xiàn)。”國家文物局文物古跡司(世界文化遺產(chǎn)司)司長鄧超說,兩次赴現(xiàn)場調(diào)查,組織多學(xué)科專家兩次召開論證會,多角度論證,才形成這份專家意見。

從發(fā)現(xiàn)到確證,從存疑到解疑,尕日塘秦刻石認(rèn)定背后,閃耀著多學(xué)科、高科技的理性光輝,更澎湃著考古工作者實事求是、金石為開的執(zhí)著追求。

矗立河源 補史之缺

瑪多,藏語意為“黃河源頭”,位于三江源國家級自然保護(hù)區(qū)核心腹地,是萬里黃河流經(jīng)第一縣。這里湖泊眾多,扎陵湖正是其中風(fēng)景秀麗、適宜停駐的一個。

7月25日拍攝的尕日塘秦刻石所在地青海省果洛藏族自治州瑪多縣扎陵湖北岸(無人機(jī)照片)。新華社記者 杜笑微 攝

2020年7月,青海師范大學(xué)教授侯光良在三江源國家公園黃河源區(qū)扎陵湖岸野外考察中發(fā)現(xiàn)刻石,將有關(guān)情況上報青海省文物局。隨后,越來越多人深入這里開展調(diào)查與保護(hù)工作。

2025年6月8日,中國社會科學(xué)院考古研究所研究員仝濤發(fā)表《青海黃河源發(fā)現(xiàn)秦始皇遣使“采藥昆侖”石刻》一文,引發(fā)廣泛關(guān)注與討論。國家文物局迅速安排中國文化遺產(chǎn)研究院、青海省文物考古研究院組建工作專班,調(diào)集石質(zhì)文物保護(hù)、秦漢考古、古文字學(xué)和書法篆刻等領(lǐng)域?qū)I(yè)人員集中科研攻關(guān)。

緊張而細(xì)致的工作就此開始。

經(jīng)過實地勘察與信息采集,專家確認(rèn),尕日塘秦刻石地處扎陵湖北岸尕日塘坡地2號陡坎左下方,距湖岸約200米,海拔4306米。全文共12行36字,外加合文1字,共37字,文字風(fēng)格屬秦篆,保存較完整的文字信息為“皇帝/使五/大夫臣□/將方□/采樂□/陯翳以/卅七年三月/己卯車到/此翳□/前□可/□百五十/里”。

根據(jù)古文字專家、北京大學(xué)人文講席教授李零釋讀,這段文字大意為:秦始皇派五大夫去昆侖采藥,乘坐己卯日的車到這里,計算來程約“二百五十”里。

尕日塘,意即“往來歇息之平地”。站在開闊的扎陵湖畔遙想當(dāng)年,我們仿佛能看到一群從中原大地遠(yuǎn)道而來的旅人,風(fēng)塵仆仆、車馬暫歇。為了一個神圣的目標(biāo),他們跨越千里之遙,艱難而執(zhí)著地向著大河之源、向高寒之地行進(jìn)著。

李零說,目前保存比較完整的秦始皇刻石只有中國國家博物館的瑯琊刻石,其他刻石或僅存殘跡,或為復(fù)刻版。

因此,專家認(rèn)為,尕日塘秦刻石中年月日俱全,不見于文獻(xiàn)記載,矗立河源,補史之缺,意義重大,具有重要的歷史、藝術(shù)和科學(xué)價值。

創(chuàng)新范式 頑石能言

當(dāng)秦刻石被認(rèn)定的消息傳來,許多關(guān)注者的第一反應(yīng)是:這一結(jié)論是怎樣得出的?

研究石刻,傳統(tǒng)且高效的方法是拓印。但尕日塘秦刻石情況特殊:刻石本身雖然整體結(jié)構(gòu)穩(wěn)定,但部分巖層有剝落風(fēng)險,需要科學(xué)保護(hù)、精心呵護(hù),不能拓印。

幸好,如今文物工作者們的“裝備”很全面。

中國文化遺產(chǎn)研究院副院長李黎介紹,為獲取刻石詳細(xì)文字信息,采用了高精度信息增強技術(shù)。該項技術(shù)可在對文物本體沒有任何接觸和損害的前提下,進(jìn)行數(shù)字化采集。

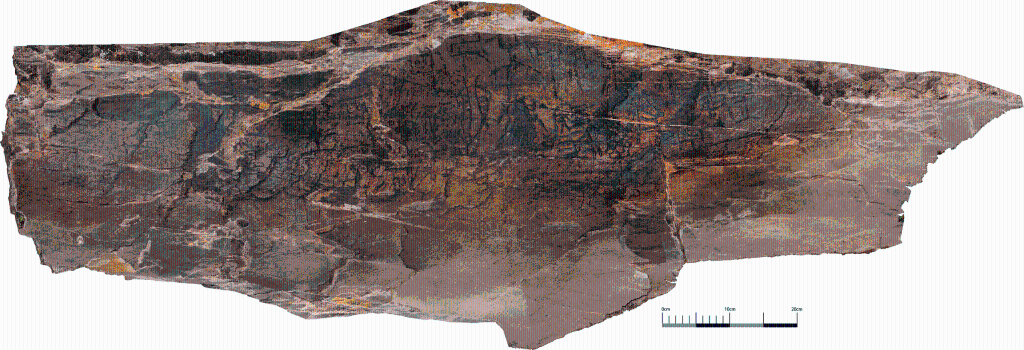

通過信息采集和提取,專家獲取了尕日塘秦刻石的正射影像圖、高清數(shù)字線圖、高清電子拓片和高清渲染圖。單張圖像分辨率不低于600萬像素,影像數(shù)據(jù)量達(dá)到500張、60GB。

尕日塘秦刻石高清正射影像圖(國家文物局供圖)

在多種高科技手段的“訪問”下,沉默了2000多年的刻石終于“開口”了——

微距攝影技術(shù)采集刻石文字筆畫的刻痕特征,證實刻石系采用平口工具,斜方直接入石刻制而成,符合時代特征;

便攜式熒光光譜儀對刻石表面及刻痕內(nèi)部的元素進(jìn)行檢測,結(jié)果表明刻字區(qū)域和非刻字區(qū)域的元素成分差異較小,且均未檢出鎢、鈷等金屬元素,排除利用現(xiàn)代合金工具鑿刻的可能;

自動礦物電鏡分析了刻石的礦物成分、分布規(guī)律和顆粒特性,發(fā)現(xiàn)刻痕內(nèi)部和刻石表面的礦物類型、含量基本一致,說明刻痕內(nèi)部與刻字周邊巖石均經(jīng)歷了長期風(fēng)化作用,排除了近期新刻可能。

古文字學(xué)家則發(fā)現(xiàn),刻石中“昆侖”二字與里耶秦簡中的寫法一致。李零說,刻石中“可”字的用法是非常典型的秦漢古書里的用法。

“現(xiàn)場考古調(diào)查結(jié)果顯示,從自然地貌、氣候環(huán)境條件、區(qū)域歷史文化背景的角度來看,扎陵湖地區(qū)都具備出現(xiàn)秦代刻石遺存的條件。”青海省文物考古研究院院長王進(jìn)先補充道。

為何刻石歷經(jīng)2000余年自然風(fēng)化保存至今?李黎分析,刻石面向東南,背山面水,遭受風(fēng)蝕和光照高溫輻射影響相對較弱,利于長久保存;刻石為石英砂巖,屬高磨蝕性巖石,為其長久保存提供了必要條件。

長期風(fēng)化作用形成的巖石漆(國家文物局供圖)

專家們表示,接到研究任務(wù)后,他們以科學(xué)論證、實事求是為原則,不預(yù)設(shè)結(jié)論,基于現(xiàn)場調(diào)查成果和科學(xué)檢測數(shù)據(jù),最終形成了《青海省瑪多縣尕日塘秦刻石調(diào)查報告》。這份從多學(xué)科多角度對刻石進(jìn)行論證的報告,近期將在學(xué)術(shù)刊物發(fā)表。

“這次是方法論上的突破。不拓印,不擾動本體,如何能取得文字信息與科學(xué)數(shù)據(jù),專家們最后都很激動。”一位專家感慨道。

系統(tǒng)保護(hù) 加強考古

喧囂暫停,但文物工作者還有許多工作要干。

地處青藏高原無人區(qū),風(fēng)雪無情、高寒嚴(yán)酷,尕日塘秦刻石的保護(hù)研究面臨各種挑戰(zhàn)。

目前,國家文物局從第四次全國文物普查工作經(jīng)費中,撥付了尕日塘秦刻石搶救性保護(hù)經(jīng)費,支持瑪多縣設(shè)置保護(hù)圍欄,建立臨時性看護(hù)用房,解決一線值守用水用電難題。

此外,國家文物局指導(dǎo)青海省文物行政部門,已將刻石核定公布為縣級文物保護(hù)單位,劃定了保護(hù)范圍和建設(shè)控制地帶,視同全國重點文物保護(hù)單位進(jìn)行保護(hù)管理,并將在第九批全國重點文物保護(hù)單位申報遴選中予以重點關(guān)注。

調(diào)查工作現(xiàn)場(國家文物局供圖)

隨著年代的確認(rèn),人們對這片土地也有了更多好奇與想象。

“尕日塘秦刻石是第四次全國文物普查的重要成果,為研究秦代考古和歷史研究提供了重要線索。”國家文物局考古司副司長張凌說,近期,有關(guān)部門已經(jīng)制定了《青海省環(huán)扎陵湖、鄂陵湖2026—2028年考古工作方案》,下一步將圍繞扎陵湖、鄂陵湖周邊區(qū)域開展系統(tǒng)專項考古調(diào)查,進(jìn)一步摸清各個時期考古遺存的分布與保存狀況,著力構(gòu)建該區(qū)域史前至歷史時期的考古學(xué)文化譜系,為探討刻石形成的歷史背景提供更多考古實證。

還有許多人在關(guān)心,何時可以親眼看到這一重大考古新發(fā)現(xiàn)?

“國家文物局將以原址保護(hù)為基本原則,指導(dǎo)青海省文物行政部門組織高水平科研機(jī)構(gòu),深入識別刻石風(fēng)險因素,系統(tǒng)保存周邊景觀環(huán)境,科學(xué)制定刻石保護(hù)方案,編制保護(hù)規(guī)劃,并審慎論證建設(shè)保護(hù)設(shè)施的必要性與可行性,擇機(jī)以適當(dāng)?shù)男问介_放。”鄧超說。

策劃:張曉松

主編:林暉、孫聞

記者:徐壯

(責(zé)任編輯:梁艷)