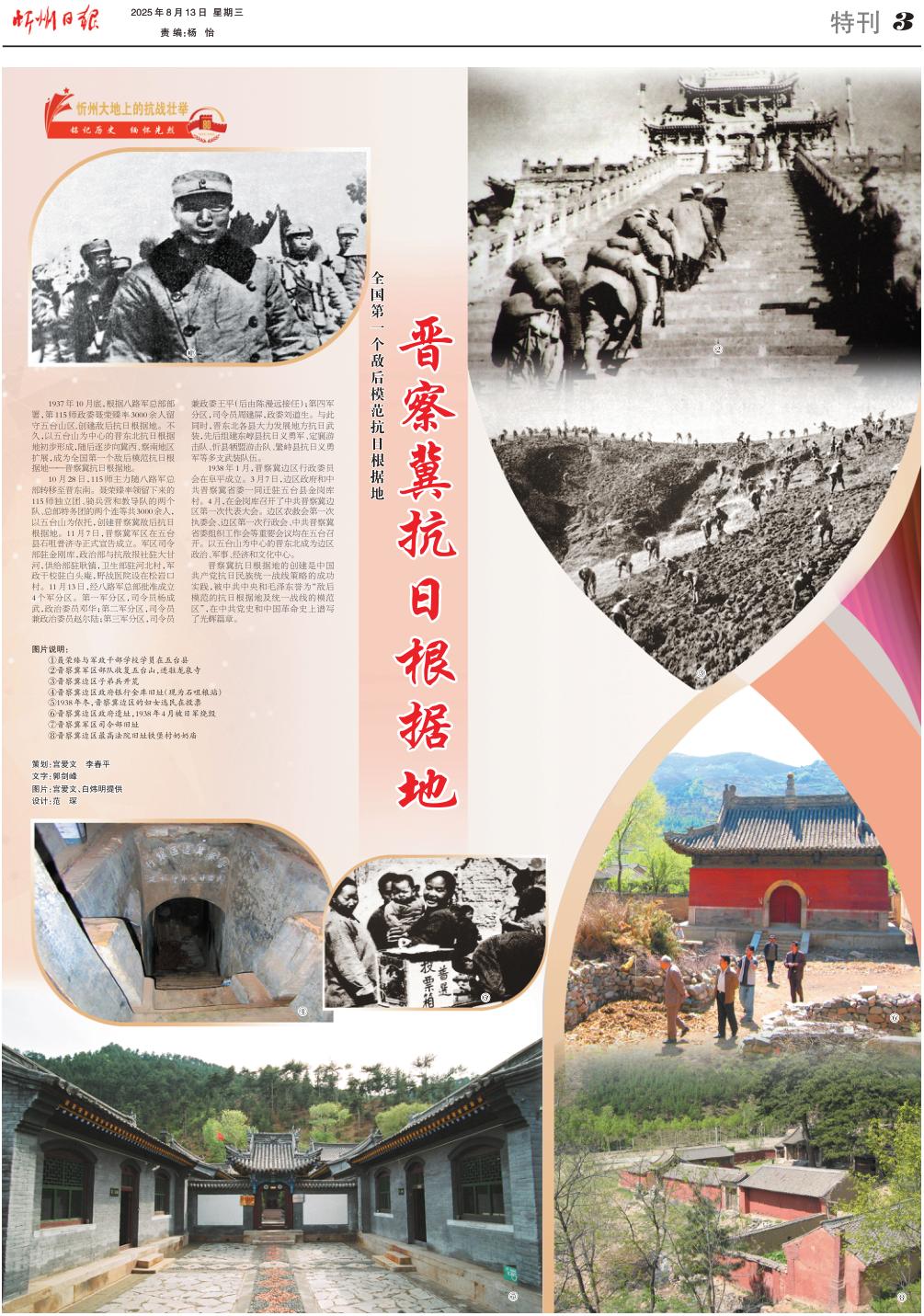

1937年10月底,根據八路軍總部部署,第115師政委聶榮臻率3000余人留守五臺山區,創建敵后抗日根據地。不久,以五臺山為中心的晉東北抗日根據地初步形成,隨后逐步向冀西、察南地區擴展,成為全國第一個敵后模范抗日根據地——晉察冀抗日根據地。

10月28日,115師主力隨八路軍總部轉移至晉東南。聶榮臻率領留下來的115師獨立團、騎兵營和教導隊的兩個隊、總部特務團的兩個連等共3000余人,以五臺山為依托,創建晉察冀敵后抗日根據地。11月7日,晉察冀軍區在五臺縣石咀普濟寺正式宣告成立。軍區司令部駐金剛庫,政治部與抗敵報社駐大甘河,供給部駐耿鎮,衛生部駐河北村,軍政干校駐白頭庵,野戰醫院設在松巖口村。11月13日,經八路軍總部批準成立4個軍分區。第一軍分區,司令員楊成武,政治委員鄧華;第二軍分區,司令員兼政治委員趙爾陸;第三軍分區,司令員兼政委王平(后由陳漫遠接任);第四軍分區,司令員周建屏,政委劉道生。與此同時,晉東北各縣大力發展地方抗日武裝,先后組建東崞縣抗日義勇軍、定襄游擊隊、忻縣犧盟游擊隊、繁峙縣抗日義勇軍等多支武裝隊伍。

1938年1月,晉察冀邊區行政委員會在阜平成立。3月7日,邊區政府和中共晉察冀省委一同遷駐五臺縣金崗庫村。4月,在金崗庫召開了中共晉察冀邊區第一次代表大會。邊區農救會第一次執委會、邊區第一次行政會、中共晉察冀省委組織工作會等重要會議均在五臺召開。以五臺山為中心的晉東北成為邊區政治、軍事、經濟和文化中心。

晉察冀抗日根據地的創建是中國共產黨抗日民族統一戰線策略的成功實踐,被中共中央和毛澤東譽為“敵后模范的抗日根據地及統一戰線的模范區”,在中共黨史和中國革命史上譜寫了光輝篇章。

策劃:宮愛文 李春平

文字:郭劍峰

圖片:宮愛文、白煒明提供

設計:范琛

(責任編輯:盧相汀)