圖為白求恩模范病室舊址外觀。

在中國共產黨領導的山西抗戰歷史長卷中,國際主義戰士白求恩以無私奉獻的偉大精神,為這片紅色熱土寫下不朽的篇章,筑就永恒的豐碑。

諾爾曼·白求恩出生于1890年,1935年加入加拿大共產黨。1936年西班牙內戰爆發后,他率醫療隊奔赴馬德里前線,搶救反法西斯戰士。

中國抗日戰爭全面爆發后,正在加拿大和美國為西班牙募捐的白求恩在講演中表示,真正的戰斗是在中國,那里的斗爭決定著我們這個世界的命運,我要和他們一起戰斗。

于是,1938年1月,白求恩不遠萬里從加拿大來到中國,支援抗日斗爭。同年6月17日,白求恩帶領醫療隊到達晉察冀根據地司令部駐五臺縣金崗庫村,他被聶榮臻司令員聘用為“軍區衛生顧問”。6月18日,白求恩在晉察冀軍區衛生部長葉青山陪同下來到軍區衛生部駐地五臺縣耿鎮鎮河北村,并對河北村、耿鎮村、河西村、松巖口村軍區診所的傷病員進行了檢查救治。

圖為白求恩模范病室舊址院內。

白求恩紀念館講解員朱國華在講述這段歷史時說:“在檢查傷病員過程中,白求恩發現了一個問題,傷病員都在群眾家中養傷,醫生每天在村里奔波,工作效率極低。所以,他建議建一所醫院,第一時間把前線下來的傷病員進行集中救治,再分散到群眾家中養傷,這一建議很快得到毛澤東主席和聶榮臻司令員的批準。”

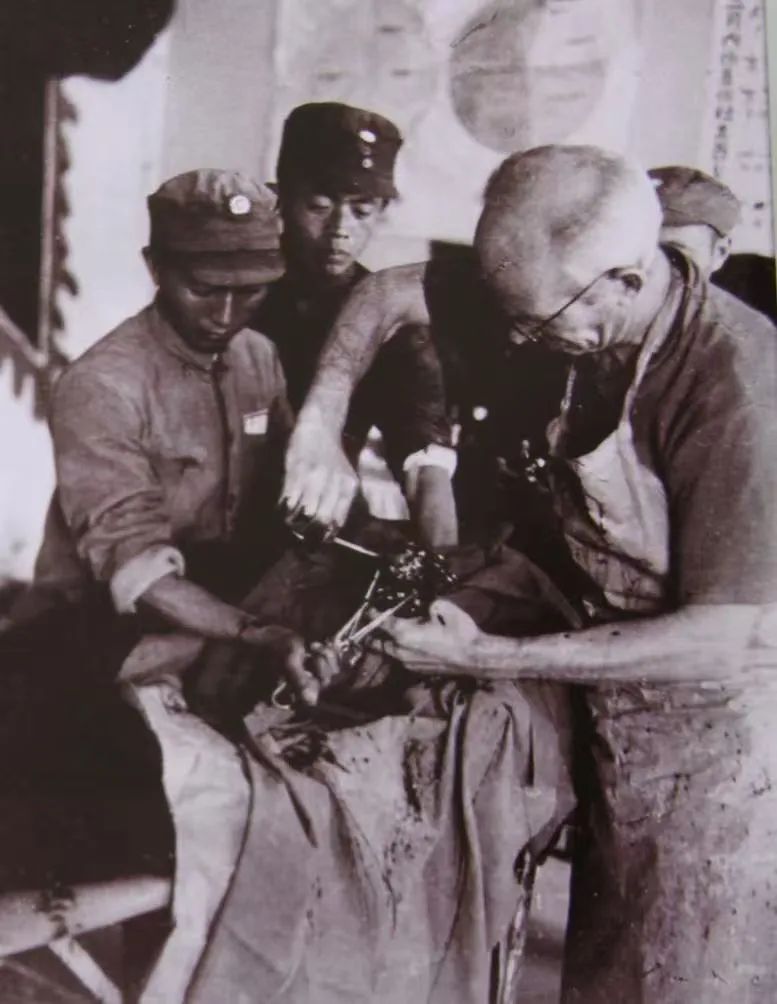

資料圖:白求恩在模范病室手術室做手術。

經過“五星期運動”,白求恩親自參與設計、施工,軍民攜手將五臺縣松巖口村的龍王廟改造成了白求恩模范病室,“病室中有很多醫療器械、生活用品都是白求恩因地制宜自己動手制作出來的,最有代表性的是眼前這座‘盧溝橋’。”

“盧溝橋”是白求恩打造的藥品器材裝具,也叫“藥馱子”。講解員說:“當時,為了讓藥品器材裝具做到穩固便攜,白求恩一直苦苦尋找辦法。一次,他看到老鄉用毛驢運糞的馱子,受到啟發,就以此為原型研發了新裝具。”“藥馱子”可以攜帶100次手術和500次換藥包扎所需要的物品,上邊放一塊門板就能當手術臺。有人說它像一座橋,白求恩便將其命名為“盧溝橋”。

資料圖:1938年9月15日,白求恩模范病室建成典禮后,白求恩和晉察冀邊區領導在松巖口街上合影留念。左四為白求恩。

1938年9月15日,白求恩模范病室正式建成,展開了一系列專業性醫療救治工作,培訓出一批醫護人員。但由于日寇慘無人道的掃蕩,10月上旬,病室在戰火中燒毀,僅存大門門樓和院內一棵800多年的古松。

1953年,松巖口村修復了白求恩模范病室,作為村辦學校使用多年。1968年,國家文物局投資復原了白求恩模范病室,并更名為白求恩模范病室舊址。

在此工作生活期間,白求恩除了給傷員治病療傷,還會為附近村民看病,并且從不收費。因此,他和當地老百姓建立起深厚的情誼。他曾在轉移前,將自己使用過的刮胡子刀片贈予松巖口村的木匠白還貴。“這枚刀片非常珍貴,是建館時白還貴主動捐獻的。”

圖為白求恩紀念館展廳內景。

在五臺縣,白求恩走過了110個日夜。沒有面包牛奶,他就和戰士們一起吃土豆;沒有草坪,他就躺在山頭的草地上曬日光浴;他把津貼全部用于購置藥品和藥具,將自己和家人忘諸腦后。

白求恩還為松巖口村街道進行命名,如“朱德路”“中正街”等等。他向民兵提出意見:廁所刨出的糞便,必須集中收納、掩埋,隨地堆放糞便會滋生大量蒼蠅、細菌。從此,松巖口的村民改掉了以往的惡習,直到現在,大家都在延續這一習慣。

白求恩紀念館和白求恩模范病室舊址位于山西忻州五臺縣松巖口村。白求恩模范病室舊址被國務院命名為“國家級抗戰遺址、紀念設施”,被中宣部命名為“全國愛國主義教育示范基地”。每年,一批又一批內地游客及國際友人來此參觀,體悟傳承白求恩“毫不利己,專門利人”的精神。(本文供圖:白求恩紀念館)

(責任編輯:盧相汀)